크레존 이야기

글. 안지언(숙명여자대학교 대학원 문화예술교육학과 교수)

창의융합과 예술

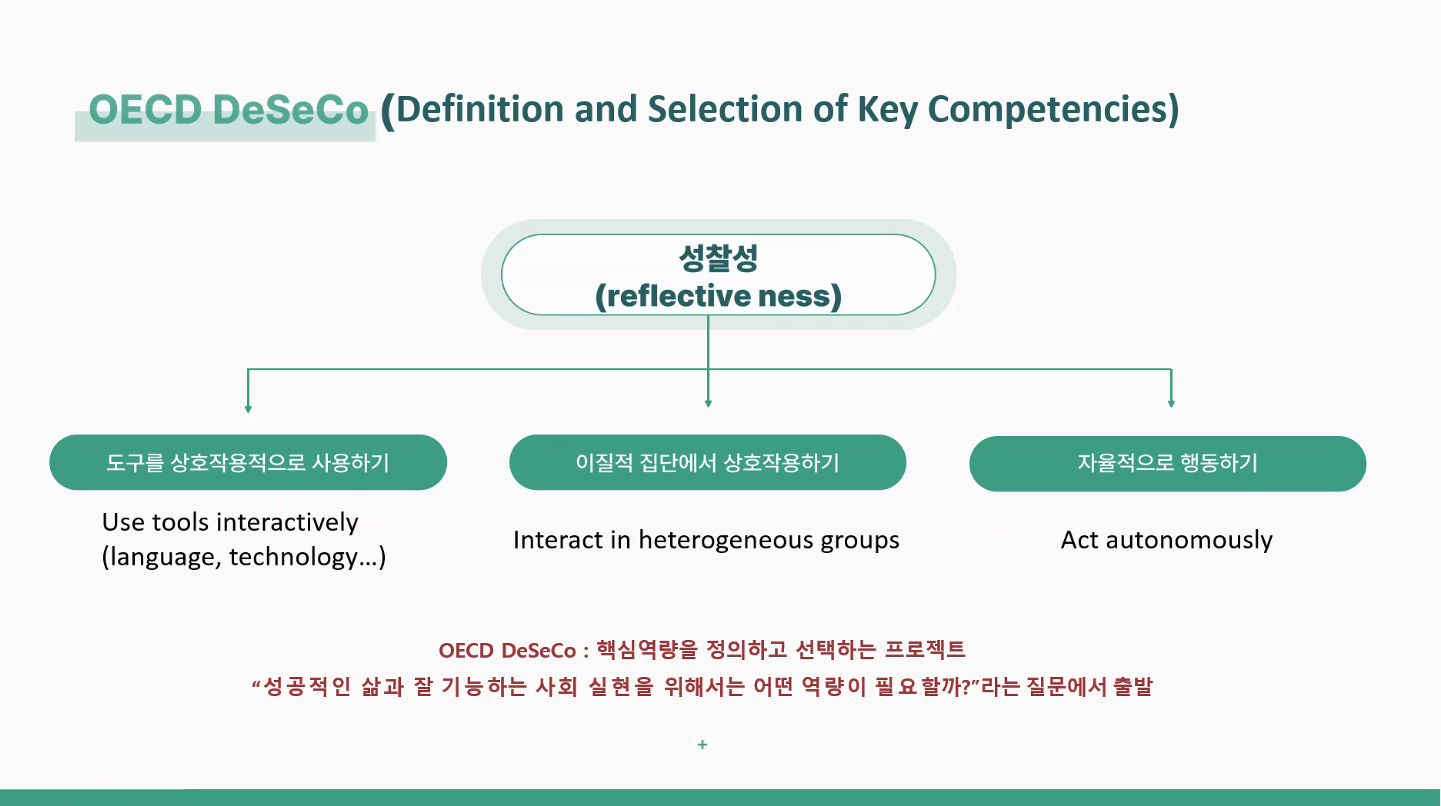

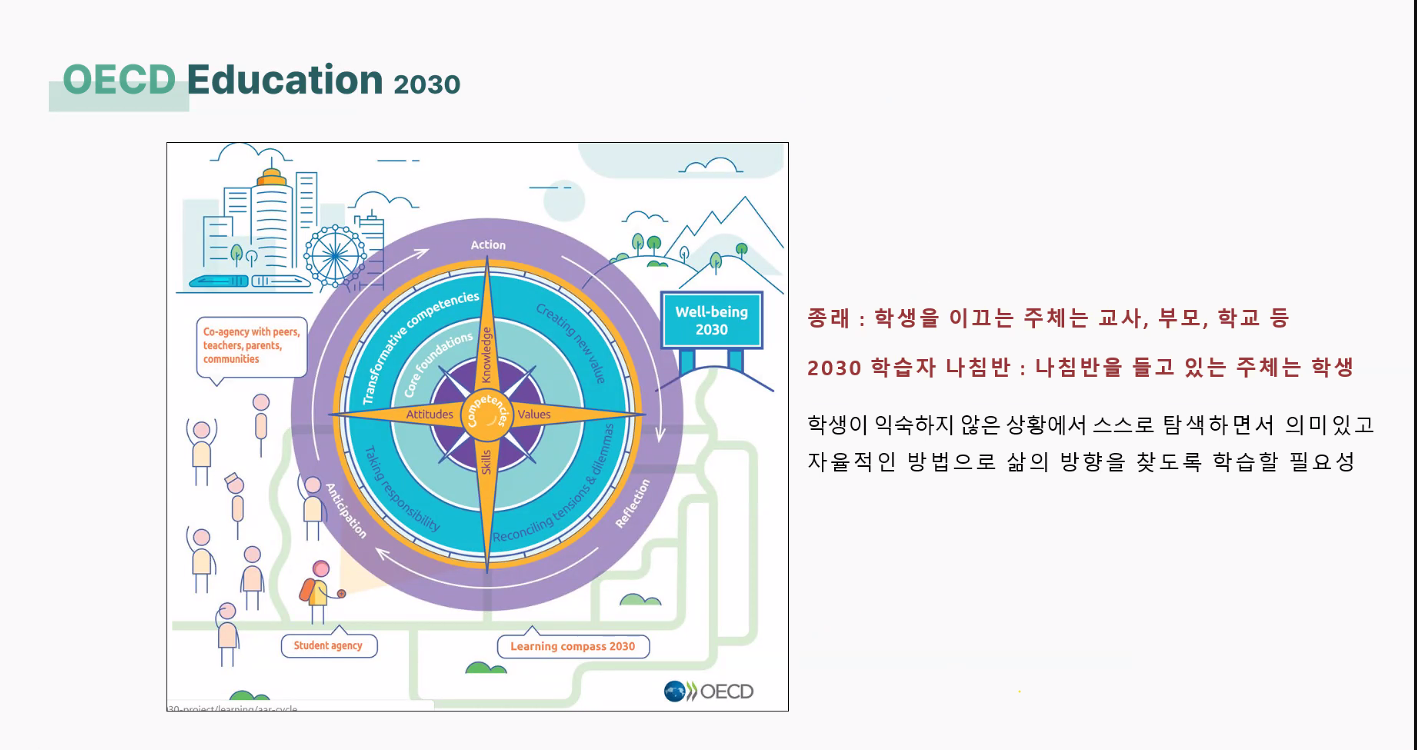

21세기는 왜 창의융합인재에 열광하는가? 아니 왜 필요로 하는가? 창의융합은 모호한 개념이 아닌 교육의 목적과 패러다임이 바뀌었다는 것을 의미한다. 현대교육의 패러다임이 ‘가르치는 것’에서 ‘배우는 것’으로 변해가고, 21세기가 요구하는 핵심역량으로 4C(Creative:창의성, Critical thinking :비판적 사고, Communication:소통, Collaboration:협력)가 각광받음에 따라 문화예술교육도 함께 주목받고 있다(WEF2, 2016). 그러한 가운데 한국은 2022 교육과정 개편을 통해 ‘디지털 시민성, 포용적·자기 주도적 인재상’의 중요성을 강조하고 있으며, 2024년 초등교육과정부터 순차적으로 적용해 나갈 계획이다. 이를 위해서는 빠른 속도로 다변화되는 미래에서 포용성과 의사소통 역량을 갖추고, 자기 주도적 학습을 설계하며 진로를 펼쳐나갈 수 있도록 지원하는 역량중심의 교육이 더욱 중요해질 것이다. 그중에서도 예술교육은 모든 인간이 지니고 있는 창의성 발견, 창의적 습관, 삶의 창의적 구성을 가능하게 할 것이다.

-출처 사이트의 설명 : Celebrating the importance of arts in education lies at the core of the Akshara Foundation of Arts and Learning, a not-for-profit public trust. Akshara Foundation of Arts and Learning, Twitter

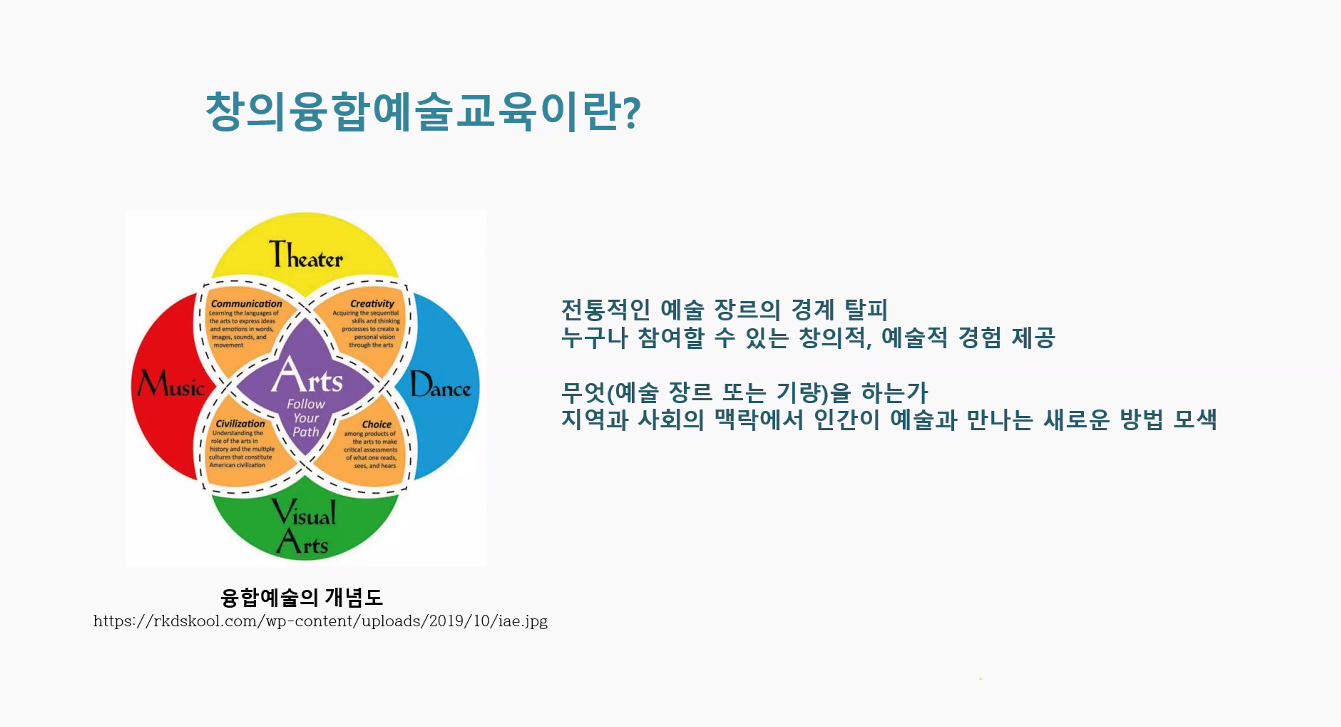

무(無)에서 유(有)를 만드는 것이 창조라면 창의는 ‘과정에서 영역의 결합’으로 ‘새로운 가치’를 창출하는 것에 의미가 있다(이경화 외, 2020). 즉, 창의는 무형부터 유형까지 모든 가치를 포괄할 수 있다는 의미이다. 그렇다면 융합은 어떨까? ‘융합’은 경계를 허물고 경계에서 꽃을 피우는 과정으로 볼 수 있는데, 이 점에서 창의와 융합은 상당 부분 닮아있다.

이러한 ‘창의융합’을 통해 우리는 새롭고 독특한 결과물을 만들어낼 수 있다. 하지만 이때 결과물만큼 중요한 것이 바로 과정이다.

요즈음 창의융합형 인재라는 용어가 자주 언급된다. 창의융합을 어떻게 교육에 적용할 것이며, 관련 역량을 어떻게 계발할 수 있는지에 대한 관심 또한 높아졌다. 그동안 교육과정 개정은 전면 개정의 형식이었지만 2015년부터 부분 개정의 형식으로 바뀌었다. 때문에 2015 교육과정과 2022 개정 교육과정은 밀접하게 연결되어 있다고 할 수 있다. 2015 교육과정에서는 6대 핵심역량인 '자기 관리 역량', '지식정보처리 역량', '창의적 사고 역량', '심미적 감성 역량', '의사소통 역량', '공동체 역량'을 제시했다. 이를 바탕으로 교과별 특성에 맞추어 해당 역량을 고르게 발달할 수 있도록 돕는 교육과정을 운영하도록 하고 있다. 그중 ‘심미적 감성 역량’은 예술교육의 주요 철학으로 일컬어지는 존 듀이(John Dewey, 1859-1952)의 미적체험과 깊은 연관이 있다. 2015 개정 교육 과정의 인재상인 ‘자기 주도적 창의융합형 인재’의 연장선으로 볼 수 있는 2022 개정 교육 과정의 포용성과 시민성은 듀이의 철학에서 발전된 현대 철학자들의 이론과 연결되어 있다. 이 중 ‘포용성’의 개념은 ‘사회 구성원들 사이의 차이와 다양성에 대한 상호 이해와 존중을 바탕으로, 개개인의 교육적 성장과 공정하고 지속 가능한 사회를 함께 실현해 나가고자 하는 태도 및 소양’으로 제시되고 있다(교육부, 2021).

그런데 이 개념을 뒷받침하고 있는 듀이와 맥신 그린(Maxine Greene, 1917-2014), 마사 누스바움(Martha Nussbaum, b.1947), 한나 아렌트(Hannah Arendt, 1906-1975) 등의 철학을 간단히 살펴보면 다음과 같다. 듀이의 미적체험은 완결된 형태인 하나의 ‘경험’이다. 일상 속에서 예술을 몰입도 있게 경험할 때 삶에 변화가 일어나는 것이다. 개인은 예술에 대한 경험과 몰입을 통해서 무의식에 자신의 내면과 소통할 수 있게 된다. 무의식적인 자아와의 연결을 통해 본인의 내면을 탐구하고, 결과적으로 그것이 삶의 변화를 불러오게 된다.

‘질성적 사고’와 ‘하나의 경험’으로 개인은 고착화된 자신의 기존 인식에 변화를 경험하며, 이는 타인과 공동체에 대한 인식변화로 확장될 수 있는 잠재적인 능력을 키우게 된다. 왜냐하면 미적체험을 통해 경험한 인식변화는 개인을 새로운 방향으로 사유하도록 이끌기 때문이다(박혜윤, 2021: 189). 그러므로 듀이의 미적체험에 따른 질성적 사고와 경험철학은 예술을 이해하는 데 필수불가결한 것이며, 문화예술교육에 대한 고민의 출발점이라고도 할 수 있다(이선영·안지언, 2021: 165).

듀이의 철학을 이어받은 그린은 미적체험에 따른 ‘사회적 상상력(social imagination)’을 강조한다. 누스바움과 아렌트 또한 용어에 있어서는 약간의 차이가 있지만 ‘서사적 상상력(또는 시적 상상력, literacy imagination)’, ‘공적 상상력(public imagination)’을 강조한다. 이들이 이야기하는 상상력은 ‘타인’이라고 부르는 공간을 넘나들게 하고, 이방인이 되어 새로운 눈과 또 다른 귀로 세상을 다시 보게 한다. 그리고 당연시해 온 세상을 부수고, 익숙한 구별과 굳어진 개념 정의를 새롭게 하므로 민주시민을 양성하고 사회적 정의를 구현하는 데 필수적인 요소이다.

상상력을 통해 얻은 타자에 대한 이해와 공감은 작게는 ‘나, 너, 우리’로부터, 크게는 ‘사회, 민족, 국가’까지, 그리고 더 나아가서는 전(全) 인류적 통합을 이루어낼 수 있으며, 이러한 통합은 공동체의 삶을 보다 풍요롭게 만들기 위한 발전적 아이디어를 내는 공동체적 상상력으로 이어진다(이선영, 안지언, 2021: 169). 이들은 ‘상상력’을 계발하는 기제로서 창의융합적 예술교육을 강조한다. 문학・음악・미술・무용 등 다양한 분야의 예술교육과 경험은 다채로운 방향으로 사람의 공감 능력을 길러준다. 또 모든 시기와 사회에 존재할 수 있는 사각지대들에 대해 더 나은 관점의 해결책을 찾는 데 활용될 수 있다고 한다(Nussbaum, 2010: 우석영 역, 2011: 176-177). 또한 누스바움은 인문학적 감수성과 공적 상상력을 통해 정치적 정의를 구현하고, 나아가 전 지구적 정의실현이 가능하다고 말했다. 그리고 이를 위해서는 인문학, 음악, 예술을 적극적으로 활용하고, 서사적 상상력에 의지하여 사람들 사이에 공감, 연민, 사랑을 확산시켜야 한다고 강조한다(임옥희, 2016:143).

일상창의 : 창의성은 회복되는가? 계발되는 것인가?

칙센트 미하이(M. Csikszentmihalyi)는 창의성은 세 가지 요소의 상호작용으로 생겨난다고 말했다. 상징영역에 새로움을 가져오는 ‘사람(개인)’, 그러한 새로움을 인정하고 확인하는 전문가‘현장(평가자)’, 상징적인 규칙들을 포함하는 ‘문화(영역)’로 이뤄진다. 즉, 어떤 사람이 창의적인 사람이 될 것인지 결정하는 요인은 창의적인 ‘성향’만으로는 부족하며, 실행, 그리고 평가(성찰, 반추)가 더욱 중요하다는 것이다.

그렇다면 일상에서 발현되는 창의성은 어디에서 오며, 어떻게 유지·지속이 가능한지 알아보자. 최근 자신이 창의적이라고 생각한 경험이 있는가? 또는 창의적인 사람들의 특징을 무어라 정의하는가? 우리는 창의성하면 특별한 직업군, 특정한 사람들에게 요구되고 발현되는 요소로 오랫동안 생각해 왔다. 그러나 사람은 모두 창조적인 삶을 살아가며 그 안에서 저마다의 창의성을 발현한다.

[출처] OECD지음/ 미래학교자치연구소옮김 (2023), OCED미래교육과 역량 2030, OECD

필자는 최근 두 아이가 갑자기 아픈 상황에서 미리 장을 보지 못해, 냉장고 파먹기(냉장고에 남아 있는 음식으로, 새로운 음식을 만들어내는 것)를 통해 그럴싸한 음식을 만들어내 뿌듯했던 경험이 있다. 이처럼 엄마의 역할을 하며 마주하는 상황에서도 창의성이 발현된다.

한편 아이들을 관찰하다 보면 저마다의 창의성을 엿볼 수 있다. 예를 들어 아이들에게 고무장갑을 주면 한 아이는 머리에 쓰고 닭의 벼슬이라 말하고, 다른 아이는 발에 신으며 오리발이라 말하기도 한다. 이와 같이 사물과 현상에 대한 ‘편견’ 또는 ‘고정관념’이 없기에 창발성이 자연적으로 발현되는 것이다.

이 때문에 이전에는 학자들이 창의성을 남다른 기술, 탁월함으로 정의하기도 했다. 하지만 점점 창의적인 삶을 산 인물들을 관찰하고, 학자들의 견해가 쌓여감에 따라 일상을 루틴(Routine)하게 보내며 그 안에서의 탐구력, 끈기, 자신감, 협력성과 같은 ‘습관’에 주목하였다. 그리고 ‘창의성’이란 이 ‘습관’에서 발현된다고 말했다. 결국 창의적인 삶은 모두에게 있는 잠재력이며, 습관을 통해 일상 안에서 자신만의 잠재력을 발현시키는 것이다. 이러한 창의적 습관은 호기심과 같은 탐구력으로 발전하게 되는데 물체와 사물, 사람, 이슈(주제)에 관한 관심으로 출발하는 경우가 많다.

하지만 복잡다단한 현실에서 이 호기심을 해소하기 위한 해결책 찾기 위해서는 한 영역, 한 분과 중심의 사고만으로는 한계가 있다. 종합적이고도 다학제적인 접근이 필요하기에 협력성이 결국 창의적인 삶과 습관의 필수 요소로 꼽힌다.

오늘날 많은 예술가를 비롯해, 문화기획자, 창의적 교육을 실천하는 교육자, 양육자 등이 자신의 일상에서 창의성을 찾아가고, 때로는 지루하고 반복적인 일상 안에서 창의적 습관을 만들어간다. 창의성은 곧 혼돈과 정돈된 규칙이 공존하는 삶, 우리 모두의 삶에 존재한다고 말할 수 있다.

안지언(2024), 창의융합예술교육, 서울: 학이시습. 내용 일부 발췌 및 보완